*****

****

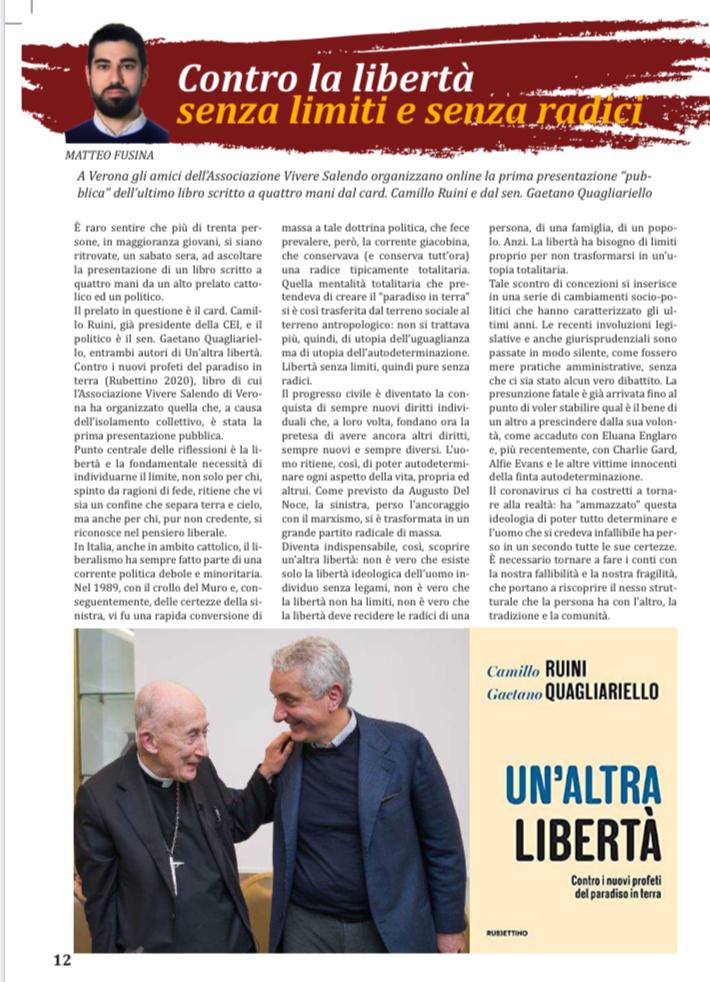

Non contatemi tra i responsabili. Quagliariello risponde con il suo libro (con Ruini)

Liberalismo e cristianesimo possono convivere? Come ricomporre le cesura nell’idea di persona, di libertà e di responsabilità che si sono verificate nel recente passato italiano? E ancora, il rapporto con l’ambiente e le migrazioni come si intrecciano con il confine umano delle libertà e dei diritti?

Alcune risposte analitiche a tali quesiti si ritrovano nel volume scritto a quattro mani dal cardinale Camillo Ruini e dal senatore Gaetano Quagliariello (Idea), intitolato “Un’altra libertà – contro i nuovi profeti del paradiso in terra”, curato da Claudia Passa (Rubbettino). Non una trascrizione di pensieri e teoremi, ma il frutto di un incontro casuale: la lectio del cardinale nel novembre del 2017 in occasione della XII edizione della Scuola di alta formazione politica della fondazione Magna Carta, e l’introduzione del presidente della fondazione, Gaetano Quagliariello. Due pensieri che alla fine si intrecciavano in una sorta di confronto sotteso sul tema della libertà.

Senatore Quagliariello, perché pensa che la dittatura dei “nuovi diritti”, in nome di un’idea di libertà individuale senza limiti né confini, finisca per compromettere i diritti dei più deboli e i fondamenti della nostra civiltà?

A me sembra che se ci occupiamo di strutture e non di sovrastrutture, dobbiamo riconoscere che da una parte c’è chi ritiene che le tradizioni abbiano un senso e un peso, e che ci si possa aggiornare ma rispettandole. Questo è un atteggiamento che definirei liberal-conservatore. E dall’altra parte esiste un paradigma per il quale ogni desiderio individuale si traduce in diritto. Tale diritto in qualche modo è il presupposto per richiederne un altro: si crea una sorta di spirale che non ha un termine.

Cosa produce tale spirale?

Ciò porta a prescindere completamente dalla tradizione e al sedimentato del vissuto e quindi alla fine travolge il processo di civilizzazione in nome di una civiltà superiore.

Con quali conseguenze?

Molto spesso questo paradigma, se portato alle estreme conseguenze, penalizza i più deboli. Prendiamo il caso del cosiddetto utero in affitto: il desiderio di un figlio viene rivendicato, anche se si tratta di un qualcosa di impossibile nel momento in cui si rispetta il dato di natura. Ciò porta inevitabilmente a passare sopra al diritto di chi nasce, che oggettivamente è più debole, e alla propria identità perché essa gli viene negata. In secondo luogo è una pratica alla quale può accedere solo chi è più ricco, quindi vengono così colpite due debolezze: la debolezza esistenziale e quella economica.

Esiste un modo per declinare la genitorialità in base alle nuove e mutevoli esigenze della società, senza svilirne il significato?

Credo che ad un certo punto ci si debba fermare e il massimo dove si può arrivare è già previsto nella legge sulle adozioni per quello che riguarda le adozioni speciali, ovvero in situazioni estreme che prescindono dal dato naturale ma che non vadano in alcun caso contro di esso.

Perché sostiene nel libro che chi vuole andare oltre quel punto, evidentemente mette in dubbio l’origine?

Perché rischia di venire meno uno dei processi di civilizzazione basati sul cristianesimo, un dato di fatto che non riguarda solo i credenti ma anche chi ritiene che quel processo vada difeso nella sua essenza, pur nella possibilità di essere corretto o rivisto.

Quale il nesso tra l’attacco alla vita e la crisi dell’umanesimo occidentale, anche alla luce degli ultimi due pontificati?

Leggo ciò che papa Francesco ha scritto sui temi etici, come l’aborto e l’eutanasia, ovvero il testo prodotto in occasione della visita dal Pontefice dell’associazione Levatino che è assolutamente in linea con la traccia dei pontificati precedenti. Piuttosto il problema è che in una società dell’immagine e della comunicazione, conta moltissimo oltre che la testualità anche l’accento che viene messo su un tema o su un altro. Personalmente non ho nulla da obiettare a Francesco, noto che mentre alcune prese di posizione sono assai poco note, ve ne sono altre di matrice sociale che invece hanno molta più diffusione: e in qualche modo creano una sensazione di geometria variabile.

La crisi dell’umanesimo occidentale si riverbera anche nella vita politica italiana?

Esiste un problema di fondamenti e ciò riguarda anche la politica, che ha perso profondità e rapporto con il pensiero forte, riducendosi molto spesso a quotidianità, quando non a impressione. E di questo ne risente ovviamente l’assetto istituzionale: o questo viene percepito come qualcosa di sganciato dalla politica quotidiana, oppure dà una sensazione di fibrillazione che è eccessiva e che quindi perde un rapporto con la stabilità, laddove non vanno bene né l’una né l’altra. Un sistema rappresentativo che abbia profondità è un sistema nel quale la politica ha tutto il suo spazio, ma esso non produce né instabilità né fibrillazione.

La fibrillazione di cui parla è molto presente anche in questi giorni di forti tensioni nel governo: come uscirne?

Credo che questa sia stata una legislatura disgraziata, che però che un risultato lo ha raggiunto: l’elettorato è tornato bipolare. È un dato di fatto rispetto alle ultime elezioni, quando sembrava che invece fosse nato un tripolarismo perfetto. Lo sforzo che bisognerebbe fare credo sia quello di rafforzare tale logica bipolare, ancorando i due poli ad un pensiero forte. Noto però con raccapriccio che invece si va verso la direzione di trovare strumenti, come la legge elettorale, che possano smontare il bipolarismo per far perdere l’unico risultato positivo di questa legislatura.

Esclude quindi una sua presenza tra i responsabili pro-Conte come apparso su certa stampa?

Ma le sembra che una persona che esprime posizioni del genere in un libro possa pensare di aggregarsi a questo governo invece che lavorare per ricostruire un equilibrio bipolare e rinvigorire l’area liberal-conservatrice del centrodestra? Dopo aver detto tutto quello che abbiamo detto, sarebbe una cosa da sputarsi nello specchio.

****

“UN’ALTRA LIBERTÀ”. RUINI E QUAGLIARELLO A CONFRONTO

19 Febbraio 2020

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ben volentieri vi presentiamo oggi un libro che certamente farà discutere, e che costituisce un contributo importante e lucido al dibattito sulla crisi che stiamo attraversando: come Paese, in primo luogo, e poi come continente, e modello societario, oltre che, naturalmente a livello religioso. È il frutto di un dialogo che si è prolungato nel corso degli anni fra il cardinale Camillo Ruini e il prof. Gaetano Quagliariello. Pubblichiamo l’introduzione al libro (per i tipi di Rubbettino, “Un’altra libertà”), e vi offriamo quella che a nostro parere è una frase illuminante e fondamentale: la domanda di base di quella che è la stagione della nostra crisi, religiosa, politica e sociale. L’incipit del volume:

Camillo RUINI – «C’è un nesso tra l’attacco alla vita e la crisi dell’Occidente e dell’umanesimo occidentale? Io credo di sì, e per rintracciare il tratto comune mi rifaccio all’enciclica Evangelium vitae di Giovanni Paolo II. Certo, un’enciclica ha una destinazione universale e non può essere circoscritta al nostro angolo di mondo, per quanto vasto questo angolo sia. Quel testo miliare, tuttavia, individua le radici delle attuali minacce alla vita nella rivendicazione della libertà individuale: in qualcosa, dunque, che caratterizza soprattutto la cul- tura occidentale».

E ci sembra centrale, nella nostra vita di oggi, questa successiva riflessione, che sta alla base della crisi esistenziale e societaria

Camillo RUINI – «Non può esserci una libertà puramente individuale: siamo infatti esseri relazionali, incapaci di esistere e di giungere all’esercizio della libertà se non ricevendo dagli altri e rapportandoci a loro, come anche all’ambiente nel quale viviamo. Perciò la cultura dei diritti soggettivi, se assolutizzata, diventa un’illusione, anzi, una tragica illusione che conduce alla negazione degli altri e dei loro diritti e alla fine anche alla negazione di noi stessi, come avviene appunto nell’eutanasia».

Questo libro non è la trascrizione di un colloquio ma la ricostruzione di un lungo dialogo. Un dialogo che dura da molti anni, che nel tempo ha visto avvicendarsi stagioni, papati e governi. E che, attraverso lo sguardo acuto e partecipe di un principe della “Chiesa militante” e di un professore e politico liberal-conservatore, ha percorso le alterne vicende del rapporto tra Chiesa e politica, tra princìpi non negoziabili e regola democratica, tra una tradizione culturale che mette al centro la persona e un’idea di progresso che sembra voler andare oltre l’essere umano per come l’abbiamo fin qui conosciuto.

Insomma, un dialogo che più volte e da diverse strade si è trovato al crocevia tra la natura, la verità e la libertà. Fino a porsi, con metodo laico, il grande interrogativo del nostro tempo: cos’è l’uomo di fronte alla presunzione di superare il proprio stesso limite, combinando le armi della scienza e del diritto?

La stesura delle pagine che seguono è iniziata quasi per caso. Quando il cardinale Camillo Ruini nel novembre del 2017 accettò di inaugurare la XII edizione della Scuola di alta formazione politica della fondazione Magna Carta, ci si rese conto che il testo della sua lectio dedicata all’enciclica Evangelium Vitae di Giovanni Paolo II e l’introduzione del presidente della fondazione, Gaetano Quagliariello, si intrecciavano in una sorta di confronto sotteso sul tema della libertà. Da qui l’idea di ricostruirne la trama, dedicando questo lavoro agli studenti che per tanti anni – e speriamo ancora per molti anni a venire – hanno animato la scuola di Magna Carta.

Da quel progetto iniziale l’orizzonte si è poi allargato. Tirando le fila del discorso ci si è trovati infatti a risalire a ritroso, ripercorrendo – con l’aiuto dei testi, delle riflessioni e delle interviste prodotti dai due protagonisti nel corso del tempo – il dipanarsi di uno scambio umano e intellettuale e, attraverso di esso, l’aggravarsi della crisi della civiltà occidentale che il cristianesimo ha permeato di sé.

Ne emerge un affresco non privo di inquietudine ma proteso verso squarci di speranza. Soprattutto, appare evidente come la chiave di volta del discorso sull’uomo sia il confine della sua libertà. Un confine che questo libro non circoscrive a un ambito esclusivamente fideistico ma, seguendo la traccia pascaliana ripresa da Joseph Ratzinger nel suo celebre invito ai non credenti a vivere “come se Dio esistesse”, ricerca nella verità inscritta nel cuore di ogni uomo e nelle leggi immutabili del diritto naturale. Sicché, proprio oggi che il diritto naturale viene sempre più messo in discussio- ne, difendere la persona e la sua autentica libertà diventa un imperativo categorico per chiunque abbia a cuore le sorti dell’Occidente e della stessa umanità”

****

Un’altra libertà, il libro del cardinale Ruini e Quagliariello

Da giovedì in libreria il libro del Cardinale Ruini e del senatore Gaetano Quagliariello. Dai falsi profeti alla tendenza a creare “il Paradiso sulla Terra”

Al centro del libro, edito da Rubbettino e curato da Claudia Passa, la riflessione sui nuovi diritti, quelli figli di una contemporaneità che va verso la strada di «una ingegneria genetica, con l’obiettivo di creare il Paradiso sulla terra», ha spiegato il senatore Quagliariello contattato dalla nostra redazione.

La libertà di oggi, che vuole spesso varcare ogni limite e confine. Il presupposto di partenza per un dialogo laico, fatto anche di materiale raccolto nel tempo: articoli, interviste, scritti di vario genere, presi ad esame.

«La visione del mondo che oggi ho maturato – scrive il senatore sul suo profilo Facebook – deve tantissimo alla frequentazione del Cardinale e sono felice, quindi, di aver fatto da spalla, in questo libro, a un’esposizione esauriente del “riunismo”: un pensiero destinato a non consumarsi a differenza dell’effimero della politica del nostro tempo».

Il libro Un’altra libertà sarà presentato sia a Roma che a L’Aquila, dove arriverà molto probabilmente anche il Cardinale Ruini, per parlarne insieme a quanti vorranno partecipare.

Qual è, quindi, l’altra libertà raccontata nell’opera a firma del cardinale e del senatore Quagliariello?

Quella che prende spunto dalla riflessione sulla libertà a 360 gradi, secondo la ricostruzione del rapporto tra la libertà stessa e la tradizione cristiana. «L’ideologia ormai generalmente diffusa nella società moderna è quella che guarda alla libertà assoluta, che ruota intorno ad una programmazione totale della propria vita, dalla nascita fino alla morte», ha spiegato ancora Quagliariello.

«Un’ideologia non prova di rischi, anzi. Vittime di questa moderna prospettiva finiscono per essere quasi sempre i più deboli, i più poveri. Ad esempio, parlando di utero in affitto il concetto può risultare maggiormente chiaro. La pratica nasce dal principio che ci sia il diritto alla genitorialità, anche contro il dato di natura: in questo modo il nascituro non conosce la propria origine. Qui c’è la prima discriminazione, la seconda, invece, sta nel fatto che solo non tutti possono permettersi la pratica dell’utero in affitto. Sono i poveri, quindi, ad uscire discriminati da questo metodo».

Esempi, riflessioni, analisi e diverse prospettive. Tutto questo e molto di più nel viaggio verso ‘Un’altra libertà’ condotto e accompagnato da Quagliariello e dal Cardinale Camillo Ruini.

****

*****

ASCOLTA L’INTERVISTA SU RADIO IN BLU

*******

Settimo Cielo

L’esplosione dei desideri individuali trasformati in diritti per tutti è materia di notizia quotidiana. Senza più limiti. Incide sulla nascita e la morte, le tecniche e l’ambiente, la politica e le migrazioni, insomma, sulla natura stessa dell’uomo. Ma è trionfo della libertà o dittatura, a scapito dei più deboli? E qual è allora l’altra libertà, quella che si nutre della verità e non può sussistere senza di essa?

Il cardinale Camillo Ruini, 89 anni, da una vita filosofo e pastore, ne discute con Gaetano Quagliariello, senatore, professore di storia contemporanea alla LUISS di Roma e presidente della Fondazione Magna Carta, in un libro lucido e appassionato, in vendita in Italia dal 20 febbraio:

Qui di seguito se ne offre un assaggio. Sono tre brani nei quali il cardinale Ruini affronta la questione dell’aborto volontario. Dapprima come dato di fatto, poi analizzandola alla luce della sola ragione, e infine con un’attenzione speciale all’insegnamento della Chiesa, culminato nel pronunciamento “infallibile e irreformabile” di Giovanni Paolo II nell’enciclica “Evangelium vitae”, un’enciclica che “sembra scritta oggi”, tanto le sue previsioni si sono avverate, ma che troppi – nota il cardinale – sembrano aver accantonato.

*

L’ABORTO, SPECCHIO DELLA CRISI DELL’OCCIDENTE

di Camillo Ruini

(da: “Un’altra libertà. Contro i nuovi profeti del ‘paradiso in terra’”)

1. IL CORAGGIO DI CHIAMARLO “OMICIDIO”

Nei casi riguardanti l’inizio della vita la rivendicazione della libertà individuale è fuori luogo, perché si decide non di se stessi ma di un altro, il nascituro, a meno di pensare che il nascituro stesso sia semplicemente parte del corpo della madre: assurdità insostenibile perché egli ha il proprio “dna”, un proprio sviluppo e interagisce con la madre, come risulta sempre più chiaramente.

L’alternativa è pensare che il nascituro non sia un essere umano ma potrà diventarlo soltanto dopo (dopo la nascita, o dopo la formazione del sistema nervoso, o dopo l’impianto nell’utero…). In realtà si tratta sempre dello stesso essere che si evolve, come fa anche dopo la nascita. La sua continuità è accertata come la sua distinzione dalla madre. Non è mai, dunque, un “animaletto” di specie non umana. Sopprimerlo è sempre, dal concepimento ossia dalla fecondazione dell’ovulo in poi, sopprimere un essere umano. Perciò l’enciclica “Evangelium vitae” di Giovanni Paolo II non esita a parlare di omicidio e mette in guardia dalle manipolazioni del linguaggio che nascondono la realtà. Chiede invece di avere il coraggio di chiamare le cose con il loro nome: “aborto volontario” e non asettica “interruzione della gravidanza”.

2. IL NO ALL’ABORTO ALLA LUCE DELLA SOLA RAGIONE

C’è un nesso tra l’attacco alla vita e la crisi dell’Occidente e dell’umanesimo occidentale? Io credo di sì, e per rintracciare il tratto comune mi rifaccio all’enciclica “Evangelium vitae”. […] È stata scritta venticinque anni fa ma nella sostanza sembra scritta oggi, con l’unica variante che oggi la situazione si è appesantita e i rischi allora denunciati si sono largamente realizzati.

Nel primo dei suoi quattro capitoli l’”Evangelium vitae” evidenzia infatti le minacce attuali alla vita umana, che tutti conosciamo. Non si limita però a descrivere la situazione ma ne esamina le cause.

La giustificazione base degli attentati alla vita umana è la rivendicazione della libertà individuale: vedi lo slogan anni ’70: “L’utero è mio e lo gestisco io”. Oggi, sempre sulla base della libertà individuale, viene affermato il diritto al testamento biologico e di lì al suicidio assistito, situazioni nelle quali non solo decido io ma vincolo gli altri, medici compresi, alla mia libera scelta. […]

Ma vi è una profonda contraddizione alla base del disagio e dell’infelicità della nostra epoca, quindi della sua tendenza a evadere da noi stessi e dalla realtà. Da una parte è grande la rivendicazione della libertà e dei diritti del soggetto, fino a erigere questa libertà a criterio assoluto delle nostre scelte. Dall’altra parte il soggetto è concepito semplicemente come un frutto dell’evoluzione, una “particella della natura” (“Gaudium et spes,” 14), che come tale non può essere realmente e interiormente libero e responsabile né può rivendicare alcuna centralità o alcun diritto di fronte alla natura che lo ignora e non si cura di lui. Questa contraddizione esplode drammaticamente in casi come la morte di un giovane o una malattia invalidante, che appaiono privi di senso e del tutto inaccettabili.

L’”Evangelium vitae” fa un assai impegnativo passo in avanti per uscire dalla contraddizione. Perché la rivendicazione della nostra libertà possa veramente avere un senso non è necessario che Dio non ci sia – come ha ritenuto gran parte del pensiero moderno – ma al contrario che Dio ci sia.

Infatti, solo se all’origine della nostra esistenza non vi è soltanto una natura inconsapevole ma anche e ancor prima una libertà creatrice, possiamo essere realmente e interiormente liberi. È questa una grande intuizione di Kant, ripresa da Schelling, che l’enciclica propone nella propria ottica. […] Quando riflettiamo su ciò che rende possibile che una vita umana sia realmente libera e abbia davvero un significato, ci rendiamo conto che non possiamo fare a meno di Dio, e non di un Dio qualsiasi ma di Dio nostro creatore, autore e fondamento della nostra vita e della nostra libertà.

Perciò la pretesa di essere noi i padroni della vita e della morte, nostra o addirittura altrui, è sbagliata per diverse ragioni. Innanzi tutto perché la libertà non è qualcosa di isolato e di assoluto ma può esistere solo in relazione alla realtà, cioè agli altri e all’ambiente in cui viviamo. In secondo luogo perché la nostra vita e la nostra stessa libertà vengono da Dio e sono intrinsecamente in rapporto con Lui, sono legate a Lui e in ultima analisi dipendono da Lui.

È infondato perciò trattarle come qualcosa di soltanto nostro, di cui non dovremmo rispondere a nessuno: dobbiamo risponderne davanti alla realtà che noi siamo, davanti alla società a cui apparteniamo e in ultima analisi davanti a Dio nostro creatore.

Nel dibattito pubblico non parliamo mai di questo rapporto con Dio per evitare l’accusa di difendere la vita per motivi confessionali, ed è giusto procedere così. Viceversa, in sede di approfondimento mi sembra doveroso accennare a questo aspetto, che getta luce sulle radici ultime della nostra libertà. Chi difende la vita e non è credente può, naturalmente, non essere d’accordo: la difesa della vita è senz’altro possibile anche a prescindere dal rapporto con Dio.

3. UN “NON UCCIDERE” CHE VALE ANCOR DI PIÙ PER I CATTOLICI

L’insegnamento della “Evangelium vitae” va riproposto con argomenti razionali, come raccomanda l’enciclica stessa, che è rivolta a tutti e chiede a tutti attenzione e simpatia per la causa della vita, senza temere l’impopolarità e senza scendere a compromessi. Ma la medesima enciclica è rivolta in primo luogo ai cattolici, a cominciare dai vescovi, e propone una verità che vale per tutti ma vale a titolo speciale per i credenti.

Nel pubblicarla, Giovanni Paolo II ha inteso compiere un atto del più alto valore dottrinale, massimamente impegnativo per i credenti. È questo infatti il documento del suo pontificato nel quale impegna maggiormente il suo magistero, affermando che il comandamento “Non uccidere” ha un valore assoluto quando si riferisce a persone innocenti. Questa precisazione, “innocenti”, è importante in rapporto al problema della legittima difesa, che può condurre lecitamente fino all’uccisione dell’ingiusto aggressore, e anche per la questione della pena di morte, che la Chiesa oggi esclude perché si può difendere la convivenza umana senza ricorrere a essa, ma non ha sempre escluso nel passato.

Secondo l’”Evangelium vitae” questa “inviolabilità assoluta della vita umana innocente è una verità morale esplicitamente insegnata nella Sacra Scrittura, costantemente ritenuta nella tradizione della Chiesa e unanimemente proposta dal suo magistero”. Essa è frutto del senso della fede, suscitato e guidato dallo Spirito Santo, che “garantisce dall’errore il popolo di Dio, quando esprime l’universale suo consenso in materia di fede e di costumi”. “Pertanto, con l’autorità che Cristo ha conferito a Pietro e ai suoi successori, in comunione con i vescovi della Chiesa cattolica – scrive Giovanni Paolo II –, confermo che l’uccisione diretta e volontaria di un essere umano innocente è sempre gravemente immorale” (n. 57). Questa formula solenne esprime un pronunciamento infallibile e irreformabile. […] Il papa usa la parola “confermo” – e non “dichiaro” – per sottolineare che si tratta di una verità già prima appartenente al patrimonio della fede cattolica. […]

Di tutto ciò molti cattolici anche praticanti non sembrano purtroppo consapevoli: sostengono infatti e mettono anche in pratica riguardo all’aborto posizioni incompatibili con la fede che professano. […]

È interessante quello che possiamo qualificare come il risvolto intraecclesiale di questo intervento: nell’enciclica “Veritatis splendor” di due anni prima il papa aveva affermato che esistono verità di ordine morale contenute nella rivelazione divina, e che il magistero della Chiesa le può definire infallibilmente. Vari teologi cattolici, di parere contrario, avevano obiettato che di fatto non ci sono verità morali su cui il magistero sia intervenuto infallibilmente. La presa di posizione non riformabile dell’enciclica “Evangelium vitae” riguardo all’inviolabilità della vita umana innocente e in particolare all’aborto risponde in maniera molto concreta a un’obiezione del genere.

*******

Videointervista Agenzia DIRE: “Ogni desiderio un diritto? É una nuova dittatura”

ROMA – “Si mettono in discussione alcuni principi del Cristianesimo che hanno fondato la nostra civilta’. Si tratta di principi che hanno un significato per chi crede ma anche per chi non crede. Perche’ sono principi che hanno fondato la nostra idea di civilta’. Il tema su cui abbiamo fondato il nostro dialogo e’: se questi principi cadono e vengono travolti, noi avremo piu’ liberta’ individuale oppure questa e’ un’illusione e la liberta’ sara’ travolta?”. Gaetano Quagliariello, senatore di Idea iscritto al gruppo di Forza Italia, e professore di Storia contemporanea alla Luiss, illustra in una conversazione con il direttore dell’agenzia Dire, Nico Perrone, il tema al centro del libro scritto a quattro mani con l’ex presidente della Cei, il cardinale Camillo Ruini, intitolato “Un’altra liberta’. Contro i nuovi profeti del paradiso in terra’, Rubbettino editore.

“Il liberalismo e’ l’elogio della imperfezione. Anche la liberta’, per un liberale non giacobino, e’ imperfetta. E soprattutto e’ una liberta’ che si fonda sul rispetto di alcune situazioni: in primo luogo rispettare la liberta’ degli altri. E poi il fatto che una persona non e’ una monade, e’ all’interno di una comunita’. E’ un tutto che si riferisce a un altro tutto E di questa situazione deve tener conto, risponde a qualcuno. Questa idee fondano un concetto di liberta’ che immaginano una societa’ aperta e soprattutto un futuro aperto. Lo diceva Popper: il futuro e’ sempre aperto per un liberale, perche’ le sue determinazioni si incontrano e si scontrano con quelle degli altri”. Oggi l’idea liberale di liberta’ e’ minacciata. “Si sta affermando un’idea di liberta’ differente, un’idea di liberta’ assoluta. L’individuo deve essere libero di determinare qualsiasi scelta della vita, dalla nascita alla morte. Anche prima della nascita anche dopo la morte. E’ un’idea di liberta’ illusoria e totalitaria”.

Nel secolo scorso, aggiunge il senatore Gaetano Quagliariello, “chi voleva il paradiso in terra pensava che ci potesse essere un’eguaglianza assoluta. Era l’idea comunista, che ha determinato quello che sappiamo. In questo XXI secolo i nuovi profeti del paradiso in terra sono quelli che ritengono che la liberta’ dell’individuo possa essere assoluta, che qualsiasi desiderio si possa tramutare in un diritto e un qualcuno te lo deve assicurare. Questo qualcuno e’ lo Stato. Ecco, quest’idea non e’ meno pericolosa di quella che grazie al cielo abbiamo sconfitto nel secolo precedente”. Questa mentalita’ entra in gioco in particolare quando si parla di nuovi diritti. “Io credo che quello che viene chiamato l’utero in affitto e che in maniera politicamemte corretta si dicematernita’ surrogata– spiega Quagliariello- sia qualcosa di obbrobrioso,perche’ considera il corpo della donna come un mero strumento. E’ un’offesa innanzitutto alla donna. Ma anche a chi viene concepito, perche’ gli nega l’identita’. Questa persona non sa da dove proviene. Ha tre madri: una e’ quella che lo tiene in grembo, un’altra e’ quella genetica e la terza e’ la madre sociale che poi spesso e’ un uomo. C’e’ poi un ultimo aspetto, classista, per cui visti i costi di questa pratica, non e’ qualcosa che si possono permettere tutti”. In sintesi, conclude il senatore di Idea, “la liberta’ ha bisogno di alcuni limiti: il limite dell’altro, il limite costituito dalla responsabilita’ nei confronti della comunita’ nella quale la persona e’ inserita, e infine c’e’ il limite che viene dalla tradizione: nessuno di noi e’ qualcosa che viene scritto su una lavagna bianca. Abbiamo un passato e questa tradizione ha plasmato quello che noi siamo. Poi c’e’ un altro limite, ma questo e’ qualcosa che interessa i credenti, visto che viene da qualcosa di sovrannaturale. Eppure si puo’ ragionare di quest’altra liberta’ anche non essendo credente”.

******

Il cardinale e il liberale

Nel dialogo tra Camillo Ruini e Gaetano Quagliariello liberali e laici si scrollano di dosso le ultime incrostazioni ottocentesche di zolfo massonico e ritornano più bianchi della neve

27 Febbraio 2020 alle 06:00

“Quando giungon davanti a la ruina, / quivi le strida, il compianto, il lamento; / bestemmian quivi la virtù divina”. Ma quando giungon davanti al Ruini, ecco che liberali e laici si scrollano di dosso le ultime incrostazioni ottocentesche di zolfo massonico e ritornano più bianchi della neve. Nel dialogo tra Gaetano Quagliariello e Camillo Ruini, “Un’altra libertà” (Rubbettino), il miracolo si compie di nuovo. Certo, il presidente della fondazione Magna Carta, che in un’altra vita fu radicale, menziona “il nodo di una tensione ideale non risolta: quella tra liberalismo e cristianesimo”; ma presto capiamo che quel conflitto nasceva da una sequela di malintesi: una “malintesa idea di laicità”, una “malintesa concezione della libertà”; dove a malintendere, beninteso, erano i laici e i liberali. I quali, va da sé, malintendono anche il relativismo, perché dovrebbero smettere di applicarlo alla conoscenza e ai valori, per farne semmai un argine alla loro tracotanza; a inseguire sogni prometeici, infatti, il pensiero liberale “perde ogni traccia di relativismo (quello buono, al quale Lei ha fatto riferimento, eminenza)”. Sotto lo sguardo sacramentale di Ruini le parole d’ordine del liberalismo e della laicità (quella buona, eminenza, non il laicismo) si transustanziano; e via via che il dialogo s’inciela, nella corale beatitudine non distinguiamo più la voce del liberale e quella del cardinale, divenute identiche (a quella del cardinale): “La lor concordia e i lor lieti sembianti, / amore e maraviglia e dolce sguardo / facieno esser cagion di pensier santi”.

*******

OPINION

Cardinal forcefully condemns ‘freedom’ to ‘murder’ unborn children

February 27, 2020 (L’Espresso) — The explosion of individual desires transformed into rights for all is a matter of daily news, in the West and beyond. With no limits anymore. It affects birth and death, technology and the environment, politics and migration, in short, the very nature of man. But is it the triumph of freedom or dictatorship, at the expense of the weakest? And what then is the other freedom, the one that feeds on truth and cannot exist without it?

Cardinal Camillo Ruini, 89, a lifelong philosopher and pastor, discusses this with Gaetano Quagliariello, senator, professor of contemporary history at LUISS in Rome and president of the Magna Carta Foundation, in a lucid and impassioned book, on sale in Italy since February 20:

The following offers a taste of it. They are three passages in which Cardinal Ruini addresses the issue of voluntary abortion. At first as a matter of fact, then analyzing it in the light of reason alone, and finally with special attention to the teaching of the Church, culminating in the “infallible and irreformable” pronouncement of John Paul II in the encyclical “Evangelium Vitae,” an encyclical that “seems written today,” so much have its predictions come true, but which too many — the cardinal notes — seem to have set aside.

* * *

ABORTION, MIRROR OF THE CRISIS OF THE WEST

by Camillo Ruini

(from: “Another freedom. Against the new prophets of ‘heaven on earth’”)

1. THE COURAGE TO CALL IT “MURDER”

In cases concerning the beginning of life, the claim to individual freedom is out of place, because one decides not about oneself but about another, the unborn child, unless one thinks that the unborn child is simply part of the mother’s body: an unsustainable absurdity because he has his own “dna,” his own development and interacts with the mother, as is increasingly clear.

The alternative is to think that the unborn child is not a human being but can become one only later (after birth, or after the formation of the nervous system, or after implantation in the uterus…). In reality this is always a matter of the same being that evolves, as he does even after birth. His continuity is verified as his distinction from the mother. He is therefore never an “animalcule” of a non-human species. To suppress him is always, from conception or from the fertilization of the egg onwards, to suppress a human being. Therefore the encyclical “Evangelium Vitae” of John Paul II does not hesitate to speak of murder and warns against the manipulations of language that hide reality. Instead he asks to have the courage to call things by their name: “voluntary abortion” and not the aseptic “termination of pregnancy.”

2. NO TO ABORTION IN THE LIGHT OF REASON ALONE

Is there a connection between the attack on life and the crisis of the West and of Western humanism? I believe so, and to trace the common trait I refer to the encyclical “Evangelium Vitae.” … It was written twenty-five years ago but in essence it seems written today, with the only difference being that today the situation has worsened and the risks reported at the time have largely been realized.

In the first of its four chapters “Evangelium Vitae” highlights the current threats to human life, which we all know. However, it does not limit itself to describing the situation but examines its causes.

The basic justification for the attacks on human life is the claim to individual freedom: consider the slogan of the ’70s, “My body, my choice.” Today, still on the basis of individual freedom, the right to a living will and from there to assisted suicide is affirmed, situations in which I not only decide but bind others, including doctors, to my free choice.

But there is a profound contradiction at the basis of the unease and unhappiness of our age, and therefore of its tendency to escape from ourselves and from reality. On the one hand, there is the great assertion of the freedom and rights of the subject, to the point of setting up this freedom as the absolute criterion for our choices. On the other hand, the subject is conceived of simply as a fruit of evolution, a “speck of nature” (“Gaudium et Spes,” 14), which as such cannot be really and inwardly free and responsible and cannot claim any centrality or any right in the face of the nature that ignores him and does not care for him. This contradiction explodes dramatically in cases such as the death of a young person or a disabling illness, which appear to be meaningless and completely unacceptable.

“Evangelium Vitae” takes a rather demanding step forward to get out of the contradiction. In order that the assertion of our freedom may truly make sense, it is not necessary that God not exist — as most of modern thought has believed — but on the contrary that God exist.

In fact, only if at the origin of our existence there is not only an unconscious nature but also and above all a creative freedom can we be really and inwardly free. This is a great intuition of Kant, taken up by Schelling, which the encyclical proposes in its own perspective. … When we reflect on what makes it possible for a human life to be truly free and truly have a meaning, we realize that we cannot do without God, and not just any God but God our creator, author and foundation of our life and our freedom.

Therefore the claim that we are the masters of life and death, ours or even others’, is wrong for several reasons. First of all because freedom is not something isolated and absolute, but can only exist in relation to reality, that is, to others and to the environment in which we live. Secondly, because our life and our very freedom come from God and are intrinsically in relationship with him, they are linked to him and ultimately depend on him.

It is therefore unfounded to treat them as something that is ours alone, for which we need answer to no one: we must answer for them before the reality that we are, before the society to which we belong and ultimately before God our creator.

In public discussion we never talk about this relationship with God in order to avoid the accusation of defending life for confessional reasons, and it is right to do so. On the other hand, for the sake of thoroughness it seems appropriate to mention this aspect, which sheds light on the ultimate roots of our freedom. Those who defend life and are not believers can, of course, disagree: the defense of life is certainly possible even regardless of the relationship with God.

3. A “DO NOT KILL” THAT APPLIES EVEN MORE TO CATHOLICS

The teaching of “Evangelium Vitae” must be re-proposed with rational arguments, as recommended by the encyclical itself, which is addressed to all and asks everyone for attention and sympathy in the cause of life, without fear of unpopularity and without stooping to compromises. But the same encyclical is addressed first of all to Catholics, starting with the bishops, and proposes a truth that applies to all but applies in a special capacity to believers.

In publishing it, John Paul II intended to perform an act of the highest doctrinal value, strictly binding for believers. This is in fact the document of his pontificate in which he most brings to bear his magisterium, stating that the commandment “Do not kill” has an absolute value when it refers to innocent people. This clarification, “innocent,” is important in relation to the problem of legitimate defense, which can lawfully lead to the killing of the unjust aggressor, and also for the question of the death penalty, which the Church today excludes because human coexistence can be defended without resorting to it, but has not always ruled out in the past.

According to “Evangelium Vitae” this “absolute inviolability of innocent human life is a moral truth clearly taught by Sacred Scripture, constantly upheld in the Church’s Tradition and consistently proposed by her Magisterium.” It is the fruit of the sense of faith, prompted and guided by the Holy Spirit, who “safeguards the People of God from error when ‘it shows universal agreement in matters of faith and morals’.” “Therefore, by the authority which Christ conferred upon Peter and his Successors” — John Paul II writes — “and in communion with the Bishops of the Catholic Church, I confirm that the direct and voluntary killing of an innocent human being is always gravely immoral” (no. 57). This solemn formula expresses an infallible and irreformable pronouncement. … The pope uses the word “I confirm” — and not “I declare” — to underline that this is a matter of a truth already belonging to the patrimony of the Catholic faith. …

Unfortunately many Catholics, even practicing, do not seem aware of all this: in fact they support and even put into practice regarding abortion positions incompatible with the faith they profess. …

Interesting is what we can qualify as the intra-ecclesial implication of this statement: in the encyclical “Veritatis Splendor” of two years earlier, the pope had affirmed that there are truths of the moral order contained in divine revelation, and that the magisterium of the Church can define them infallibly. Various Catholic theologians, of the contrary opinion, had objected that in fact there are no moral truths on which the magisterium has intervened infallibly. The non-reformable position of the encyclical “Evangelium Vitae” regarding the inviolability of innocent human life and in particular abortion responds in a very concrete manner to an objection of this kind.

This article originally appeared at L’Espresso. It is published with permission from Sandro Magister.

*******

LettuRe

Un’altra libertà: la scelta tra essere relativamente liberi o assolutamente schiavi

Nessun libro è un’isola: ogni volta che ne apriamo uno scopriamo che dipende da altri e che probabilmente, se vale, a sua volta ne influenzerà qualcun altro. Se la catena non è esplicitata attraverso le citazioni, come è d’obbligo nelle pubblicazioni scientifiche, il rapporto di parentela e di vicinanza si può comunque rintracciare attraverso altri segni: autori suggeriti, accostamenti, condivisioni. Se poi la frase di un autore è messa addirittura in esergo, dobbiamo considerarla con particolare attenzione.

E così è stato, quando – fresco di una visita in libreria – ho aperto “Un’altra libertà” di Camillo Ruini e Gaetano Quagliariello, curato da Claudia Passa, e mi sono imbattuto, con un po’ di sorpresa, in una frase paradigmatica di Gustave Thibon sulla libertà (Volendo mettere la libertà dove non è, la si distrugge dove Dio l’ha messa. L’uomo che non accetta di essere relativamente libero sarà assolutamente schiavo). Perché sorpresa? Ma perché Thibon è un autore forse molto letto, ma in ambienti abbastanza di nicchia.

Nato nel 1903, dopo qualche viaggio e un po’ di peripezie intellettuali in zona agnosticismo, si stabilisce definitivamente nel Midi della Francia e rinverdisce le radici cattolicheattraverso autori come Bloy e Maritain, scegliendo la condizione del contadino-filosofocome più confacente alle sue tendenze profonde. Nel 1941 ospita Simone Weil, che condivide con lui ragionamenti, riflessioni e anche lavoro nella vigna. In questo periodo Simone gli consegna il manoscritto di “La Pesanteur et la Grace”, che Thibon farà pubblicare nel 1947, quattro anni dopo la morte della Weil.

Il contadino lavora nei campi, riflette, e pubblica, soprattutto raccolte di aforismi come “Diagnosi”, con la prefazione di Gabriel Marcel, che in Italia sarà tradotto dalla Morcelliana nel 1947.

Senza studi regolari né università Thibon riscopre la via del realismo (“Ritorno al reale” è un’altra raccolta) e del valore creaturale del limite, contro ogni forma di esaltazione prometeica dell’uomo.

In Italia resta comunque pressoché sconosciuto, fino a quando negli anni 70 la sua riscoperta da parte di Giovanni Cantoni contribuisce ad allontanare le suggestioni iperboree e paganeggianti in una parte della destra giovanile, che a sorpresa si trova davanti a una specie di Alce Nero di Provenza. È il clima in cui nascono le iniziative della Fondazione Volpe, voluta dalla generosità preveggente di Giovanni, il figlio del grande storico. Proprio durante uno dei convegni della Fondazione Thibon sarà presente a Roma, e le Edizioni Volpe ristamperanno i suoi libri più significativi.

In questo crogiolo di idee, di riviste e di intellettuali, non sempre univoci, si farà strada un’idea centrale e risolutiva, ossia che il recupero di una visione “tradizionale” dell’uomo e della civiltà non va cercato nelle nebbie improbabili delle foreste del Nord, ma lungo la linea Gerusalemme-Atene-Roma, asse costitutivo dell’Occidente europeo, comprensivo delle sue diramazioni nella “Magna Europa” dopo la scoperta del Nuovo Mondo.

È un fiume in cui confluiscono acque provenienti da diverse sorgenti, in una prospettiva che si è andata approfondendo e chiarendo fino ad assumere i connotati di una scelta politico-culturale vera e propria. Ed è nell’alveo di questo grande fiume che si colloca pure la battaglia attuale contro il dilagare del postumano, una battaglia a cui Ruini e Quagliariello col volume appena pubblicato contribuiscono con argomenti e ragionamenti, ancora una volta sul ruolo della libertà e dei suoi limiti: il cerchio si chiude e, senza troppa enfasi, è stata alzata anche una bandiera significativa per questi nostri giorni.

******

Il senatore presenta il libro scritto a quattro mani con il Cardinale Ruini

“Ecco perchè dobbiamo riscoprire lo spazio della libertà”. Intervista a Gaetano Quagliariello

autoritarie: non c’è stato posto per un pensiero liberale. Uno degli obiettivi di questo libro è la riscoperta di questo spazio”. Così il Senatore Gaetano Quagliariello spiega una delle ragioni che lo hanno spinto a scrivere un libro – anzi, un dialogo – insieme al Cardinale Camillo Ruini, precursore del cosiddetto “ruinismo”, che è “un sistema di pensiero organico”. Dunque, il libro “Un’altra libertà” è l’oggetto principale di questa intervista. A questo, però, vengono affiancati altri temi importanti: come, ad esempio, quello di una classe politica che “non sta tralasciando il pensiero di fondo, sta tralasciando il pensiero tout court”.Il tema centrale del libro è la libertà, la quale, però, sempre più spesso viene piegata alle ragioni di partiti, di enti o tribunali sovranazionali. Lei ritiene che il politicamente corretto abbia avuto e abbia un ruolo in questo?Partiamo dal presupposto che il liberalismo non è un’ideologia coerente, è assai diverso dalle ideologie del Novecento. È un filone di pensiero molto diversificato al suo interno che, però, è essenzialmente costituito da due grandi correnti: la prima è di derivazione giacobina e continentale; la seconda, invece, è di derivazione anglosassone e, in particolare, scozzese. Queste due correnti sono identificate sotto una stessa etichetta – liberalismo, per l’appunto – ma, in realtà, sono profondamente differenti tra di loro: il liberalismo anglosassone è estremamente pragmatico e mette nel conto l’imperfezione; quello di derivazione giacobina è estremamente rigido nelle sue asserzioni e tende verso una concezione totalitaria della libertà.Alla fine della stagione delle ideologie, c’è stato un periodo nel quale tutti si sono detti liberali. Nella realtà delle cose, però, le mentalità sono rimaste molto differenti e questa differenza è venuta fuori nel momento in cui il liberalismo non è stato più à la page. Tale mutamento ha fondamentalmente coinciso con il periodo della grande crisi economica apertasi nel 2008. In questo periodo, le preoccupazioni si sono spostate molto di più sul versante sociale e sulla sicurezza. È in questa fase che noi abbiamo assistito a un’eclissi del liberalismo pragmatico, mentre il liberalismo giacobino – quello diciamo tendenzialmente totalitario – ha resistito anche in quanto sorretto dai luoghi comuni del politicamente corretto. Ciò è accaduto perché nell’ambito del pensiero conservatore hanno trovato spazio solo sensibilità securitarie e/o autoritarie: non c’è stato posto per un pensiero liberale. Uno degli obiettivi di questo libro è la riscoperta di questo spazio. Anche perché, in questo momento storico, c’è grande bisogno di un liberalismo pragmatico, che sappia svilupparsi al di fuori e in antitesi agli schemi del politicamente corretto.Il Cardinale Ruini, nel libro, parla esplicitamente di una visione relativistica della persona, che affligge questa epoca. Ecco, lei ritiene che sia reversibile questa sorta di “processo”, in base al quale è tutto sempre più relativo?Sì, ritengo che mai come in questo momento ci sia bisogno di un pensiero forte, perché la mancanza di sicurezza sociale e personale implica la necessità di riferirsi a dei fondamenti. Il problema è saper offrire un pensiero forte, che non cacci dalla porta principale la propensione verso la libertà.Siamo in un momento storico nel quale tutto cambia molto velocemente. Anche la Chiesa sembra aver trascurato la battaglia sui cosiddetti “valori non negoziabili”. Perché – come si intuisce dal libro – la Chiesa Cattolica non dovrebbe affannarsi a rincorrere questi cambiamenti, ma, al contrario, dovrebbe soffermarsi a ricordare le sue radici?La Chiesa non è in una situazione semplice, perché il processo di modernizzazione sembra spiazzarla ampiamente. A questa situazione sono state date risposte differenti. Quella di Giovanni Paolo II, forse, per i tempi nel corso dei quali è maturata è stata anche la più efficace. Giovanni Paolo II non ha avuto remore a sfidare la modernità, ma, nello stesso tempo, ha fatto ciò utilizzando gli strumenti della modernità. Ha incarnato un carisma molto moderno, messo però al servizio di principi e valori che sono immutabili. Non è certo un caso che il libro del Cardinale e mio parta proprio dall’Evangelium Vitae. La risposta di Benedetto XVI è stata in continuità con quella di Giovanni Paolo II, ma ha insistito sul tema delle minoranze creative, cioè sulla necessità che la Chiesa accettasse di essere minoritaria, nella prospettiva di ricostruire una civiltà. A posteriori, ciò che si può dire sull’efficacia del suo pontificato è che un Papa deve occuparsi sempre di due stanze, quella dei libri e quella del potere: la soluzione di Benedetto XVI è passata molto dalla stanza dei libri e ha lasciato troppo sguarnita quella potere.Infine la risposta di Francesco, che a me sembra differente, forse anche per la sua provenienza sud-americana. Questo papato sembra quasi voler assecondare la modernizzazione, infilandosi nelle sue pieghe e nelle sue contraddizioni, mettendo, però, in ombra i temi che, in qualche modo, potrebbero portare la Chiesa ad essere in minoranza, in particolare, appunto, i cosiddetti “principi non negoziabili”. Si badi bene, su questi, da parte del Papa, almeno nei discorsi ufficiali, non ci sono eccessivi cedimenti, perché su temi quali l’aborto, l’eutanasia, la difesa della vita, i discorsi di Francesco sono coerenti con quelli dei suoi predecessori. Allo stesso tempo, è un dato di fatto che nella comunicazione questo aspetto del magistero del Pontefice è tenuto in ombra, mentre si dà molto più spazio a temi più in voga, cercando di inserire la Chiesa all’interno delle contraddizioni che essi determinano.La politica, per essere al passo con i tempi, sembra che stia trascurando sempre di più il pensiero di fondo che dovrebbe guidarne l’azione e lo fa in ragione dell’immediatezza, richiesta soprattutto dai social network. Questo è vero nella sua visione?Sì. La politica non sta tralasciando il pensiero di fondo, sta tralasciando il pensiero tout court. Il problema è che oggi quel che conta è sempre più l’effetto immediato e ciò ha due conseguenze: la prima è che il pensiero si indebolisce; la seconda è che il tempo di sedimentazione di un messaggio diventa sempre più breve e questo causa anche un problema serio ai meccanismi della rappresentanza politica. Questi ultimi, infatti, presuppongono la necessità di un tempo di sedimentazione del pensiero; presuppongono che il corpo elettorale assuma le scelte dei suoi rappresentanti, le sedimenti e, infine, dia un giudizio. Se questo spazio di sedimentazione viene meno, si comprime così tanto fino a sparire, non c’è ragione per cui la democrazia debba essere rappresentativa e non diretta. La cosa incredibile è che questa deriva, secondo me, la stanno alimentando anche molti che poi, di fronte all’ineluttabile passaggio dalla democrazia rappresentativa alla democrazia diretta, giustamente, inorridiscono.Questa Unione Europea ha abbandonato le sue radici – a partire da quelle cristiane – per trovarsi, poi, sempre di fronte alla necessità di crearne di nuove, al fine di non incorrere in una vera e propria crisi di identità. La nuova vulgata ambientalista ed ecologista può essere inquadrata in questa prospettiva, secondo lei?Più che la vulgata ambientalista, credo che la vera “ideologia di sostituzione” dell’Unione Europea sia l’ideologia dei diritti. L’Europa è nata sul bisogno di riconquistare la sua identità. Davanti alla distruzione dell’identità originaria, prodottasi a partire dalla Prima Guerra Mondiale, proseguita con la negazione delle radici cristiane, fino ad arrivare ai lager, nel secondo dopo guerra il Vecchio Continente ha guardato indietro e ha cercato di ricostruire e tessere una trama comune. Questa Europa era essenzialmente cristiana, era l’Europa dei sei. Ora il problema è che questa esigenza originaria si è smarrita con il tempo e con gli allargamenti: infatti, un conto era l’Europa costituita dalla Francia, dalla Germania dell’Ovest, dall’Italia e dai Paesi del Benelux; un altro conto è l’Europa dei ventotto, anche in termini culturali. Oggi l’Europa è diventata un’assoluta necessità pragmatica, perché in tempo di globalizzazione è ridicolo pensare di poter far fronte a tutto rimanendo nei confini dello Stato nazionale; lo si vede in tante occasioni, anche ora, con i problemi posti dal coronavirus.Tuttavia, è difficile stare all’interno di una realtà sovranazionale che non abbia una identità comune. Questa trama condivisa sta diventando l’ideologia dei diritti, in base alla quale l’individuo ha “diritti progressivi”: ogni diritto ne fonda un altro fino ad arrivare all’utopia dell’autodeterminazione assoluta. Questa dei diritti è una tipica ideologia di sostituzione. Presuppone un ideale perfetti sta. E ciò spiega perché l’Europa che era agli esordi avversata dai marxisti, con il tempo è stata conquistata da loro, dai loro eredi e da quel tipo di mentalità. Il paradosso al quale non bisogna cedere è che le diventino ostili quelli che l’avevano pensata e fondata.Infine una curiosità: come mai ha pensato proprio al Cardinale Ruini come suo interlocutore? Crede in quello che viene chiamato “ruinismo”?È accaduto questo: il Cardinale Ruini è per me da tempo un punto di riferimento imprescindibile, anche in politica. Ciò mi ha portato a dialogare con lui, e a un certo punto è nata l’idea di ordinare e mettere per iscritto un dialogo che in realtà durava da anni. Ho letto una recensione un po’ urticante, almeno nelle intenzioni, comparsa su ilfoglio.it, nella quale si afferma che il libro non consiste in un vero dialogo perché Quagliariello cede all’argomentare del Cardinale e si appiattisce sulle sue posizioni. C’è qualcosa di vero. Io ho voluto fare soprattutto da spalla, perché mi sembrava importante dare al Cardinale Ruini l’opportunità di ordinare il suo pensiero, e perché credo che il “ruinismo” sia un sistema di pensiero organico. D’altra parte, basterà leggere il libro per rendersene conto…

*******

Servizio in onda nell’edizione del Tg2 delle 20.30 di lunedì 2 Marzo 2020

******

Intervista a Gaetano Quagliariello, coautore con Camillo Ruini del libro “Un’altra libertà. Contro i nuovi profeti del paradiso in terra” (Rubbettino)

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo – ROMA – 17:15 Durata: 9 min 25

*******

LIBRI/3: RUINI-QUAGLIARIELLO, UN’ALTRA LIBERTA’ – di GIUSEPPE RUSCONI – www.rossoporpora.org – 9 marzo 2020

Prima di esaurire venerdì prossimo le recensioni di libri letti durante la sosta forzata di Rossoporpora.org, diamo spazio a un testo ricco di spunti di riflessione antropologica. E’ “Un’altra libertà – Contro i nuovi profeti del paradiso in terra”, colloquio prolungato tra Camillo Ruini e Gaetano Quagliariello, pubblicato da Rubbettino. I tempi in cui viviamo, quelli del coronavirus, offrono l’occasione per ripensare all’uomo, alla sua vita, ai suoi rapporti con Dio e con la società… .

In questi giorni abbiamo pubblicato su www.rossoporpora.org la recensione dei primi sette libri che abbiamo avuto l’occasione di leggere durante la sosta forzata. Prima di concludere con un’altra serie abbiamo voluto evidenziare in modo particolare un testo che ci è giunto negli ultimi giorni al Cto e che appare un formidabile strumento di riflessione sulle questioni antropologiche più profonde. Da questo punto di vista i tempi incerti e inquietanti del coronavirus (da cui derivano tante e pesanti restrizioni della libertà individuale… ma qui il discorso da fare sarebbe assai ampio…) inducono molti a porsi quelle domande e a riesaminare il proprio atteggiamento su tal o tal altro argomento che tocca l’origine, il destino, il senso della vita umana.

Ecco allora per tutti un’antologia ragionata di citazioni tratte da “Un’altra libertà – Contro i nuovi profeti del paradiso in terra” (ed. Rubbettino): è come rileva in apertura Claudia Passa (che ha curato il tutto) la ricostruzione di un dialogo che dura da anni tra un “principe della Chiesa militante”, il cardinale Camillo Ruini, e un “professore e politico liberal-conservatore”, il senatore Gaetano Quagliariello. Tra il presidente emerito della Cei e l’anima della fondazione “Magna Carta” si dipana – osserva ancora Claudia Passa – “uno scambio umano e intellettuale” che va in parallelo con “l’aggravarsi della crisi della civiltà occidentale che il cristianesimo ha permeato di sé”. Il testo, di poco più di un centinaio di pagine, è tutto un’occasione di riflessione, che va molto al di là dell’estrapolazione che ve n’è offerta in questa sede. Insomma… merita di essere letto integralmente. Non deluderà.

CAMILLO RUINI: ATTACCO ALLA VITA, CRISI DELL’OCCIDENTE, EVANGELIUM VITAE – “C’è un nesso tra l’attacco alla vita e la crisi dell’Occidente e dell’umanesimo occidentale? Io credo di sì, e per rintracciare il tratto comune mi rifaccio all’enciclica Evangelium vitae di Giovanni Paolo II. (…) Quel testo miliare (…) individua le radici delle attuali minacce alla vita nella rivendicazione della libertà individuale: in qualcosa, dunque, che caratterizza soprattutto la cultura occidentale. L’enciclica è stata scritta venticinque anni fa ma nella sostanza sembra scritta oggi, con l’unica variante che oggi la situazione si è appesantita e i rischi allora denunciati si sono largamente realizzati”.

CAMILLO RUINI: LIBERTA’ INDIVIDUALE – “Non può esserci una libertà puramente individuale: siamo infatti esseri relazionali, incapaci di esistere e di giungere all’esercizio della libertà se non ricevendo dagli altri e rapportandoci a loro, come anche all’ambiente nel quale viviamo”.

CAMILLO RUINI: RELATIVISMO E DITTATURA DEL RELATIVISMO– “E’ un atteggiamento oggi molo diffuso, che esclude che una cosa sia in se stessa vera o falsa, giusta o ingiusta, buona o cattiva. Questo atteggiamento viene spesso teorizzato come l’unico giusto e valido, cadendo così in una contraddizione: proprio il relativismo sarebbe giusto in sé e non relativo ai nostri punti di vista. Si verifica allora quella che Benedetto XVI ha definito dittatura del relativismo. Su queste basi viene costruito il ben noto argomento: lasciamo ciascuno libero di abortire o di scegliere l’eutanasia ecc…, mentre al tempo stesso viene escluso il diritto di pensare che l’aborto e l’eutanasia siano un male in se stessi e di agire di conseguenza”.

GAETANO QUAGLIARIELLO: LA DERIVA DI UNA NUOVA RELIGIONE CIVILE ATTORNO AL CONCETTO DI AUTODETERMINAZIONE ASSOLUTA – “A questa deriva non è sfuggita una corrente del pensiero liberale che, all’ombra della pretesa di una libertà individuale assoluta, rischia di trasferire in ambito antropologico il perfettismo che il comunismo applicava alla società. Secondo questa impostazione, infatti, l’individuo deve essere libero di determinare la propria vita dalla culla alla bara; anzi, ancor prima della culla e anche dopo la bara. Lo Stato, dal canto suo, deve garantire tale pretesa, trasformando in diritto esigibile ogni intendimento individuale. (…) Se dal terreno della speculazione astratta si trasferisce questa dinamica su un terreno più immediatamente politico, è proprio qui che si colloca l’intuizione che fu di Augusto Del Noce di una progressiva trasformazione dei partiti comunisti in partiti radicali di massa”.

GAETANO QUAGLIARIELLO: SVILUPPO DELLA TECNO-SCIENZA- “Sul piano antropologico, l’impressione è che lo sviluppo della tecno-scienza non sia inteso come conoscenza e applicazione al servizio dell’uomo, ma come frontiera sempre più avanzata nella pretesa di rimuovere l’imperfezione, fino al punto di superare l’umano e giungere al post-umano”.

GAETANO QUAGLIARIELLO: LA SCORCIATOIA GIUDIZIARIA – “Sempre più si stanno modificando alla radice i fondamenti della nostra civiltà – l’origine, la genitorialità, la vita – senza neppure prendersi il disturbo di farlo a viso aperto e di chiamare le cose con il loro nome. Autentiche deformazioni del tessuto antropologico si consumano per vie oscure e oblique, spesso attraverso il grimaldello giudiziario, senza una diffusa consapevolezza e senza neanche assumersene la responsabilità. Si sta correndo il rischio che tali scelte sfuggano al verdetto del popolo e anche alla sua mera cognizione (…) Rischiamo di trovarci l’eutanasia attiva e l’utero in affitto nel nostro ordinamento senza neanche rendercene conto, senza sapere come e perché. (…) Ho l’impressione che i nuovi profeti del ‘paradiso in terra’, intravista nella ‘via giudiziaria alla creazione dell’uomo nuovo’ una formidabile scorciatoia per raggiungere i propri obiettivi senza neanche bisogno di sporcarsi le mani, abbiamo deciso di servirsene a ogni occasione possibile, favorendo questi percorsi obliqui con intenzionali ambiguità legislative”.

CAMILLO RUINI: TRUFFE LINGUISTICHE – “E’ fuor di dubbio, e i fatti lo dimostrano, che la legge sulle ‘disposizioni anticipate di trattamento’, approvata alla fine della XVII legislatura, nel 2017, all’eutanasia abbia aperto le porte, pur senza nominarla. E’ un modo di procedere che definirei un po’ ipocrita, simile a quello usato per legittimare essenzialmente il matrimonio tra persone dello stesso sesso, senza chiamarlo matrimonio ma parlando di unioni civili che poi di fatto finiscono per avere tutta la sostanza di un matrimonio”.

CAMILLO RUINI : IDRATAZIONE E ALIMENTAZIONE, LA MORTE DI ELUANA ENGLARO PER FAME E PER SETE – “Quanto al tema dell’idratazione e dell’alimentazione, lasciar morire una persona di fame e di sete – o più esattamente, per chiamare le cose con il loro nome, farla morire di fame e di sete – è oggettivamente, al di là delle intenzioni di chi si prefigge questo obiettivo, l’uccisione di un essere umano. Un omicidio. Purtroppo inferto in maniera terribile: nessuno può affermare con certezza che Eluana non abbia sofferto. Se eutanasia significa morte ‘dolce’,‘buona’, la fine di Eluana e di altre persone uccise nello stesso modo è stata peggio dell’eutanasia. Eluana è morta di fame e di sete. Una morte terribile”.

CAMILLO RUINI: LEGGE EUTANASICA DEL 2017, TESTATE CATTOLICHE, INTELLETTUALI CATTOLICI – “Per me è particolarmente triste che testate e uomini di cultura cattolici abbiano allora negato il carattere eutanasico della legge, sebbene il presidente della Cei cardinale Gualtiero Bassetti avesse affermato con chiarezza che togliere la nutrizione e l’idratazione significa provocare la morte. Avevo osato sperare che quei cattolici non si allineassero all’ordinanza della Corte Costituzionale, e ora la residua speranza è che si compia ogni sforzo per arginare gli effetti che deriveranno dalla sentenza”.

CAMILLO RUINI: LEGGE SULLE UNIONI CIVILI – “Dico subito che il mio giudizio è decisamente negativo. Equiparare di fatto al matrimonio le unioni tra persone dello stesso sesso significa stravolgere parametri fondamentali, a livello biologico, psicologico, etico, che fino a pochi anni fa tutti i popoli e tutte le culture hanno rispettato. Si tratta di un problema gravissimo, in generale per l’umanità, e nel caso specifico per l’Italia”.

GAETANO QUAGLIARIELLO: UNIONI CIVILI E OBIETTIVI – “Io credo che al fondo della questione, e alla base delle scelte legislative compiute in particolare sulle cosiddette ‘unioni civili’, non vi sia la richiesta di una cristallizzazione giuridica di relazioni affettive, ma la volontà di attribuire un presunto diritto alla genitorialità, oltre e fondamentalmente contro il dato di natura, a costo di legittimare pratiche aberranti”.

CAMILLO RUINI: UNIONI CIVILI E ADOZIONE– “Molti pensano che la stepchild adoption significhi che un partner può adottare il figlio che l’altro partner ha avuto in precedenza, da una relazione eterosessuale. Ma non è così: quel figlio non può essere adottato perché ha già due genitori. La stepchild adoption riguarda i figli avuti con l’utero in affitto, se i due partner sono uomini, o con la fecondazione eterologa, se sono donne. Quindi figli ‘costruiti’ appositamente. A questi bambini viene negata la differenza, viene negata la complementarietà tra l’uomo e la donna che non è solo biologica, ma affettiva, complementare e psicologica”.

GAETANO QUAGLIARIELLO: TEORIA DEL GENDER – “Con l’affermazione della teoria del gender (…) e con la sua traduzione in cultura e pratica diffuse (in Italia siamo arrivati alla triptorelina, il farmaco che blocca la pubertà nei ragazzini, passato dalla mutua per la ‘disforia di genere’!), l’elemento naturale è negato fin dall’origine attraverso la teorizzazione di una ‘sessualità fluida’ che contraddice la stessa consistenza biologica della persona che si riflette nelle sue caratteristiche fondanti, non soltanto fisiche”.

CAMILLO RUINI: SU VITA, FAMIGLIA, LIBERTA’ EDUCATIVA LA CHIESA DEVE PARLARE: “ Quando (…) sono in gioco la vita, la famiglia, la libertà educativa, quando vengono toccati alla radice il senso e i valori della nostra esistenza, si attinge alla realtà profonda del nostro essere, ed è proprio questa la ragione per cui anche la Chiesa non può in alcun modo disinteressarsi di questi problemi”.

CAMILLO RUINI: INCOMPRENSIBILI I CATTOLICI PRO-ABORTO E EUTANASIA – “Sembrano appartenere a un altro pianeta i comportamenti di molti politici che si ritengono e si dichiarano cattolici, senza dubbio sinceramente, ma sono a favore delle leggi per l’aborto e per l’eutanasia. Altrettanto poco consapevoli e convinti appaiono tanti elettori cattolici praticanti ma quasi indifferenti, nelle loro scelte, a queste questioni. Ripeto: non è in discussione la libertà delle persone, ma la coerenza con i convincimenti proclamati. Si tratta di un problema grave (…)”.

CAMILLO RUINI: VALORI NON NEGOZIABILI: “Il significato della stessa formula ‘valori non negoziabili’ (…) si riferisce all’esigenza di distinguere le istanze etiche irrinunciabili dalle questioni su cui è legittima per i cattolici una pluralità di orientamenti”.

CAMILLO RUINI: SUI FLUSSI MIGRATORI. “Sul piano del governo del fenomeno, si tratta in concreto di coniugare tra loro le esigenze della solidarietà e dell’accoglienza con quelle del rispetto della legalità, dell’ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini e della ferma repressione degli abusi, particolarmente riguardo alle organizzazioni criminali che prosperano sull’immigrazione clandestina, sullo spaccio della droga e sullo sfruttamento della prostituzione. Su un terreno più ideale va sviluppata una cultura dell’accoglienza che non ceda però all’indifferentismo circa i valori e non trascuri l’equilibrio e la ‘fisionomia culturale’ di un determinato territorio, che generalmente si connettono all’esperienza della propria nazione e al senso della patria. La salvaguardia dell’identità culturale, peraltro, è un bene non soltanto per i cattolici, ma per l’intera popolazione”.

CAMILLO RUINI: SI PUNTA A UN UOMO NUOVO – “La nuova questione antropologica, diversamente da quanto accaduto in un passato anche non lontano, tende non soltanto a interpretare l’uomo, ma soprattutto a trasformarlo e questo non limitatamente ai rapporti economici e sociali come avveniva nella prospettiva del marxismo, ma assai più direttamente, radicalmente, nella nostra stessa realtà biologica e psichica. Si fa strada insomma una concezione puramente naturalistica o materialistica dell’essere umano, che sopprime ogni vera differenza qualitativa tra noi e il resto della natura”.

********

********

Fede e politica: se la libertà senza confini si tramuta in prigionia

Autore: Redazione La Pressa

Gaber con una chiave di lettura completamente laica la disse diversamente: la lbertà non è uno spazio libero e non è il disordinato volo di un moscone, ma è partecipazione. Ed è tutto in quell’avversativo, in quel ‘ma’, in quell’apparente limite che occorre dare alla libertà per renderla tale (anche se la condizione che viene posta è diversa e non strettamente laica), che si concentra il libro uscito di recente firmato dal cardinale Camillo Ruinie dal senatore Gaetano Quagliariello.

Il volume, ‘Un’altra libertà – contro i nuovi profeti del paradiso in terra’ edito da Rubettino e curato da Claudia Passa, parte dalla critica a quella che viene definita la ‘dittatura dei nuovi diritti’ (dalla morte assistita, all’aborto, alle unioni civili…). Dittatura che, secondo gli autori, in nome di un’idea di libertà individuale senza limiti né confini, finisce per compromettere i diritti dei più deboli e i fondamenti della civiltà occidentali. L’idea di fondo è che la libertà dell’uomo non possa coincidere con il trasformare ogni desiderio in diritto esigibile, pena una deriva paradossalmente profondamente illiberale e contraria alla formale rivendicazione della libertà stessa.

‘Nel porre la grande questione della libertà – scrive Ruini adottando ovviamente un approccio religioso -, Benedetto XVI ha qualificato l’adesione di fede come un’opzione nella quale l’uomo mette in gioco tutto se stesso, mentre ha respinto l’idea di una libertà intesa in maniera individualistica e posta come criterio unico dell’etica e dei comportamenti. Così concepita la libertà alimenta quel relativismo che poi degenera in una sorta di totalitarismo occulto’.

Ma quello che – semplificando – potremmo definire il ‘limite necessario alla libertà’ non trova nel volume solo una giustificazione religiosa. L’altra voce di questo dialogo a due (quella liberale interpretata da Quagliariello) offre infatti una cornice strettamente ‘umana’, liberale appunto, alla esigenza di non cedere a una idea di libertà assoluta. ‘Sul piano della sfida antopologica si è cercato di sostenere che il confronto sia tra la scienza e l’oscurantismo – scrive in un passo Quagliariello -. Non è così. A ben vedere a scontrarsi sono due concezioni di scienza: l’idea di una scienza che abbia valore assoluto di per se stessa, astrattamente funzionale al progresso e non alla persona, e l’idea di una scienza che per potere definirsi tale debba sapersi porre dei limiti, e anzi assuma l’imperfezione come elemento della scientificità’.

Un libro che, toccando i principali temi etici su cui anche il Parlamento ha legiferato e legifererà e senza sfuggire da episodi concreti (su tutti il caso Englaro), pone interrogativi generali che indagano in profondità la definizione stessa di essere umano e di collettività.

![]()

Un’altra libertà. Contro i nuovi profeti del paradiso in terra

Dialoghi e profezie. Un testo utile per marcare la differenza tra facili proclami e attenti ragionamenti.

Questo libro “Un’altra libertà” riprende modelli classici ed emblematici come quelli Platonici e usa lo strumento del dialogo per affrontare temi di grande rilevanza filosofica, etica e sociale.

Il confronto è tra due illustri pensatori del nostro tempo investiti di importanti responsabilità decisionali. Personaggi che non hanno bisogno di una presentazione, da una parte, in rappresentanza delle istanze di modernità che anche il papato di Jorge Mario Bergoglio ha confermato, Camillo Ruini ex presidente Cei, dall’altra il professore Gaetano Quagliariello, insegnante di storia dei partiti e dei movimenti politici al dipartimento di scienze politiche dell’università Luiss Guido Carli, alla quarta legislatura come Senatore della Repubblica, attualmente in rappresentanza del proprio partito IDEA.

I due interlocutori affrontano di volta in volta argomenti non astratti ma concetti, guida da strutturare per rendere attuabili meccanismi di libertà, come dice il titolo ‘contro i nuovi profeti del paradiso in terra’ l’intento è quello di riesaminare certe facilonerie contemporanee. La terminologia religiosa, profeti del paradiso in terra, suggerisce la necessità di confrontarsi con ovvi successi e con i compiacenti valori che si identificano con i privilegi di cui gode una piccola parte della popolazione mondiale. Riprendiamo le parole di Alessandro Manzoni riferite al Cardinal Federigo quando lo descrive come colui che era persuaso che la vita “non era un paradiso per alcuni ed un inferno per molti, ma per tutti un impiego”, appunto le caratteristiche e modalità di questo impiego, facendone un atto di libertà, dialogano i due autorevoli studiosi.

Occorre dire che di questo si sentiva il bisogno, in un mondo dell’informazione nel quale, il dialogo, il confronto tra pensieri diversi si svolge come uno scontro tra gladiatori nell’arena, dove si urla, si offende l’interlocutore, non si contestano le sue idee ma le sue cravatte, i suoi difetti fisici, invece nelle pagine di questo libro si può finalmente respirare un’aria fina, come di alta montagna.

Un dialogo avvincente, dove il silenzio, le attese non sono vuoti televisivi da riempire ma occasioni di riflessione e di vera e propria meditazione.

I profeti del paradiso in terra, a cui si allude nel sottotitolo sono per l’appunto quei personaggi che si identificano con le proprie convinzioni, sostenendone la validità solo perché nata dentro le proprie menti e che sanno solo urlare per sopraffare ogni altra voce non disponendo di argomenti da suggerire all’altro.

Facili sono i precetti di questi profeti, a patto che si rinunci all’esercizio della propria cultura e intelligenza, anzi si rinunci proprio ad averne una, di cultura. Mi ha colpito recentemente il Presidente Mattarella, quando parlando agli studenti del valore dell’impegno della RAI in questo momento di proposta alternativa alla scuola tradizionale, ha usato queste parole: “sapere e conoscenza”. Per associazione di idee mi viene in mente un altro illustre politico che potrei elencare fra questi facili profeti di facili paradisi, sia pure in buona fede, quando andava proclamando a più riprese che il vero obiettivo della scuola moderna è funzionale ad un sistema basato sull’economia come principale divinità di questa religione, rinunciando di fatto a formare coscienze consapevoli nei giovani, addestrandoli soltanto all’esecuzioni di compiti, la cui necessità è decisa altrove, quasi che il passaporto per il paradiso non contenesse autentici desideri e consapevoli aspirazioni dei nuovi cittadini.

In un precedente libro, il senatore Quagliariello, proprio nella copertina, quasi profeticamente era disegnato l’acido della vita. L’acido della disponibilità umana, della materia, i due filamenti dell’amore genitoriale, quel DNA che fa da substrato a tutto quello che siamo, che condividiamo, che prendiamo dal pianeta dove l’insondabile mistero delle cose universali ci ha collocato, in un momento di distrazione o di lucida consapevole entropia. Ed oggi, come se un severo commissario d’esame alla nostra maturità, avesse improvvisamente inserito tra le domande, non previste dal programma, una generale, piena conoscenza della biofisiologia del virus.

I due filamenti di DNA si accoppiano, l’RNA del virus invece entra nel nostro DNA per rinascere, moltiplicarsi, rigenerarsi.

I confini della nostra libertà, la rivelazione della rischiosa persistenza del sentimento di infantile onnipotenza, con saggezza misurata e consapevole, si riavvolgono e si svelano in queste pagine.

I contenuti, i giudizi, le conclusioni dei due autori potranno essere o non essere condivise, ma il loro evidente desiderio non è quello di convincere ma quello di essere ascoltati, di suggerire sottovoce criteri di ricerca, di esame critico, di introspezione. In ogni caso, è forte la passione che i due autori condividono per quella che una volta era chiamata vita spirituale, non confinata nei chiostri ma, viva nella ragion d’essere della nostra umanità.

Concludo con una raccomandazione, eviti il lettore, gustando il miele di tanta saggezza, di far la fine di quel cercatore dell’Ohio ricordato da un tal scrittore, che di riflessioni filosofiche ne ha fatte tante, dialogando con quei prodigiosi doppioni dell’io che sono i suoi personaggi.

Recensione di Debora Degl’Innocenti

********

di Pietro Giubilo, Vice Presidente Fondazione Italiana Europa Popolare

Il tema centrale sul quale si sono misurati da sempre i grandi dibattiti ideologici e politici è stato quello della libertà che, tuttavia, oggi, appare interpretato sulla base di un individualismo senza limiti e confini, divenendo il mero sostrato culturale dei “nuovi diritti”.

Nasce dall’esigenza di superare questa condizione di limitatezza il libro che pubblica il dialogo tra il cardinale Camillo Ruini e il professor Gaetano Quagliariello per tentare, appunto, di indicare “un’altra libertà”, “contro i profeti del paradiso in terra”.

Come spiega l’ex Presidente dei Vescovi italiani: “non può esserci una libertà puramente individuale: siamo infatti esseri relazionali incapaci di esistere e di giungere all’esercizio della libertà se non ricevendo dagli altri e rapportandoci a loro…”, e precisa: “la cultura dei diritti soggettivi, se assolutizzata, diventa una illusione… tragica… che conduce alla negazione degli altri e dei loro diritti e alla fine anche alla negazione di noi stessi”. “La stessa pretesa di legare la cittadinanza a meccanismi automatici – aggiunge Quagliariello – sconta tra l’altro la difficoltà di mettere in relazione il dovere di ospitalità con le esigenze di sicurezza e di benessere relativo, proprie di qualsiasi corpo sociale e in particolare di quelli che si sentono nazione”.

Ma i due coautori non si esprimano solo lungo l’alto crinale dei “valori non negoziabili”. Il colloquio, infatti, esamina vicende legislative e giudiziarie che hanno segnato le coscienze negli ultimi anni, con l’allontanamento dal diritto naturale.

Ruini condanna la “crescente assuefazione alla liceità dell’aborto” anche in funzione eugenetica “in conseguenza delle diagnosi prenatali”, mentre “gli embrioni vengono sacrificati per uso terapeutico e per la riproduzione artificiale”.

Quagliariello denuncia come vengano “modificati alla radice i fondamenti della nostra civiltà: l’origine, la genitorialità, la vita”, introducendo “l’eutanasia attiva e l’utero in affitto nel nostro ordinamento senza neanche rendercene conto”, con sentenze della magistratura con le quali si determina “una via giudiziaria alla creazione dell’uomo nuovo”. Ruini ricorda l’atroce inganno con il quale si decise “la fine di Eluana… morta di fame e di sete”, mentre si teorizzava l’eutanasia come “morte dolce”.

Il colloquio esamina anche la legge in materia di “unioni civili”, ove Ruini esprime un drastico giudizio poiché “l’equiparazione di fatto al matrimonio delle unioni tra persone dello steso sesso significa stravolgere parametri fondamentali a livello biologico, psicologico, etico, che fino a pochi anni fa tutti i popoli e tutte le culture hanno rispettato”. Quagliariello, da parte sua, ne rileva “il contrasto con… l’articolo 29 della Carta fondamentale”, anche rispetto al dato antropologico della “non esistenza del bene della generazione dei figli”.

Per i temi trattati nel colloquio emerge la questione dei cattolici in politica. “Molti politici che si ritengono e si dichiarano cattolici” afferma l’ex Presidente della CEI “sono a favore delle leggi per l’aborto e l’eutanasia”, mentre “tanti elettori cattolici praticanti [sono] quasi indifferenti, nelle loro scelte a queste questioni”. Ed è colto un aspetto di quella scarsa consapevolezza che oggi contribuisce alla loro irrilevanza politica.

Emergono a conclusione del “dialogo”, alcune considerazioni sull’Europa che presentano, per bocca di Quagliariello, una valutazione storica sul progetto dei “padri”, nel quale “la politica veniva prima della burocrazia, l’economia prima della finanza e la persona prima dei diritti individuali”, rilevando, peraltro, che con Papa Ratzinger si aprì l’auspicio che “l’Italia si proponesse come punto di riferimento di un cammino a ritroso del Vecchio continente dettato dalla presa di coscienza della perdita secca di vera libertà“. Con una domanda finale che assume, per i drammatici momenti che attraversiamo, una ulteriore attualità: “E’ ancora possibile risalire la china?”

*******

**********

Fatali presunzioni, smodati desideri e legami in disfacimento: cosa rimane della nostra imperfetta libertà?

di Carlo Marsonet

– Un libro di Ruini e Quagliariello spiega il complesso e precario rapporto che l’uomo occidentale intrattiene con la libertà perdendo di vista la responsabilità e la dimensione relazionale, incarnata e sociale.